インド?マドラス大学犯罪学科の短期日本研修を受け入れました

![]()

![]()

![]()

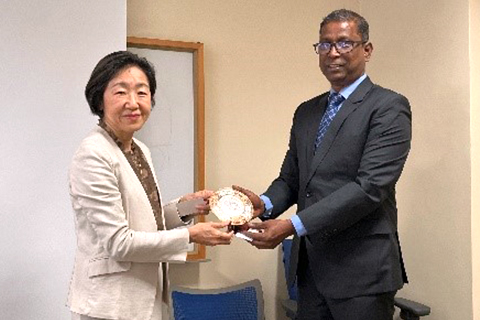

研修を引率したM?Srinivasan教授から富田学長に記念品が手渡されました。

冷たい雨が降る中で袋田の滝を見学。摂氏15度以下を体験したことのない南インドの学生には、「これも日本ならではの体験」。

国際寮でのウェルカムパーティー。“日本式“カレーが、思いのほか好評で、共同生活開始の不安と緊張も一気にほぐれました。

2つ目の講義では、人間科学部心理学科の寺村堅志教授が、法務省での長年のキャリアを土台に、日本の矯正制度の全体像を俯瞰し、再犯防止や犯罪者の更生に焦点を当てるプログラム、また、少年の更生施設の特徴や保護司制度などを紹介しました。

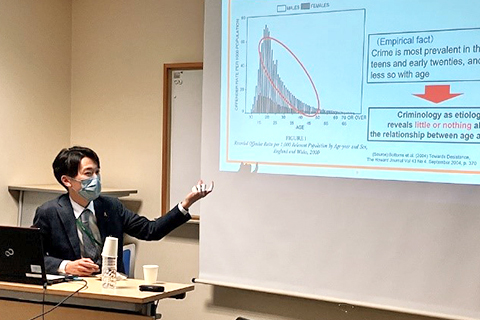

3つ目の講義は、総合政策学部法律行政学科の山梨光輝助教が担当。犯罪学の学問的な潮流と日本の研究者の課題を“犯罪からの離脱”研究に着目して紹介しました。将来公務員や研究者を目指す参加学生は、どの講義でも熱心にメモをとり、講義後の質疑応答?意見交換のセッションにも積極的に参加しました。

日本発祥といわれる交番制度。水戸市内で最も忙しいといわれる水戸駅南口交番を視察。勤務体制や頻回の対応業務などに関心が集まりました。

千手教授は、犯罪被害者の刑事手続きへの参加制度についても紹介。刑事手続き中の被害者保護の方法にも質問が相次ぎました。

寺村教授は、再犯防止に力を入れる日本の矯正制度を多角的に説明。高齢犯罪者の処遇や再犯防止プログラムにも、質問が寄せられました。

山梨教授は、「犯罪からの離脱」研究の世界的動向と日本の現状を紹介。日本の研究者が直面している課題と、新しい研究領域を提示しました。

23日には、児童虐待への対応について、茨城県中央児童相談所の高橋活夫氏が講話。続いて、犯罪被害者やDV?性暴力被害者への支援について、公益社団法人いばらき被害者支援センターの森田ひろみ氏、またNPO法人ウィメンズネット「らいず」が講話を行いました。

水戸刑務所の管理棟で、施設見学前に、水戸刑務所の歴史や受刑者の特徴についてレクチャー。

水戸刑務所管理棟の正面玄関で集合写真

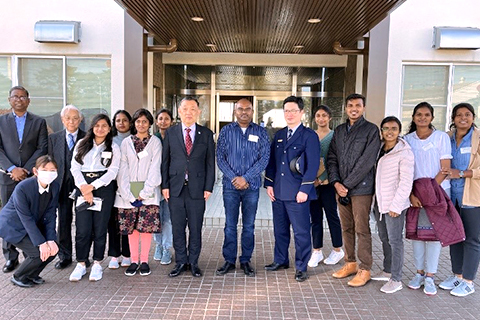

24日には、本学学生の見送りを受け水戸を離れ、東京都昭島市にある「国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)」を視察。アジア諸国の刑事司法の専門家を対象に研修プログラムを提供している同機関が、アジア諸国の司法制度の整備に果たしてきた役割と貢献に触れました。

東京での2泊滞在を終え、研修参加者は3月26日にインドへ帰国。短期日程ながら、本学学生との交流も深めることができました。研修受入にご協力をいただきました学内外の関係者の皆様に、この場を借りて深くお礼申し上げます。

マドラス大学学生手作りの“インド式”カレー(辛さ控えめ)に、本学の学生も留学生も舌鼓。

東京へ出発するバスを見送りに来た国際交流会館の寮生、留学生等と記念撮影。

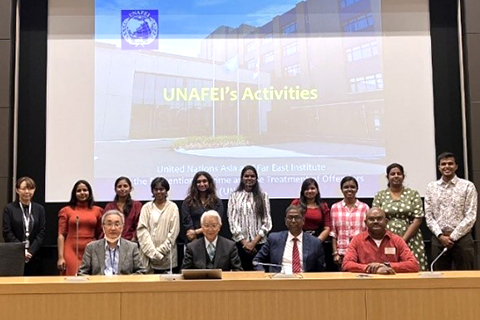

UNAFEIの国際会議場での最後の記念撮影。法務省時代にUNAFEIで教鞭を執っていた小柳武氏の仲介で、年度末ながら視察が実現しました。